在日常生活中,我們常說的色差指的是人眼在觀察物品時,出現的顏色不一致現象。在印刷行業中,所謂色差,就是指印刷品與客戶提供的標準樣品之間存在的顏色差異。如何準確評定產品色差在印刷過程中是非常重要的一環,然而目視測色時的光源、觀察角度、觀察者自身條件等多種因素都有可能導致顏色評價產生差異。

那么,要如何控制色差才能使印刷品接近設計稿的顏色呢?本文,筆者帶大家一起了解下如何通過印刷過程中的6個要素來控制色差。

印刷調色環節是整個色差調節中的核心環節。通常情況下,許多印刷企業的技術員在調色時只重視經驗或者憑著自己的感覺來進行調色,既算不上規范,又沒有統一的標準,僅僅停留在十分原始的調色狀態,可變性很大。這樣進行調色,一方面對色差的改進沒有任何作用,另一方面對色相也難以調節,此外對培養員工的配色能力也沒有科學的指導。

在調色前,要特別注意防止采用不同廠家的印刷油墨體系來調色,最好是采用同一廠家的印刷油墨進行調色,調色員務必要全面把握好各種印刷油墨的色相偏相,有助于在調色過程中把控。

調色前,如果有使用以前剩下的印刷油墨時,一定要首先弄清楚該印刷油墨的色相,檢查該印刷油墨的標識卡是不是確切,最好是能夠用刮墨棒進行刮樣觀察對照,然后再進行加入,在加入前應該加強重量的稱重,記錄下數據。

此外,在調專色油墨的深淺時,也可以利用計量法的方式進行調色,刮墨色樣時一定要勻稱,且要托白底,有助于與統一標準樣進行對照。當色相達到統一標準樣90%以上時,加強粘度調節,再進行打樣,最后進行微調即可。

值得一提的是,調色過程中一定要特別注意數據的準確性,這對后面工藝數據參數匯總很重要。當印刷油墨的配比數據加強后,通過數次進行實踐就能夠迅速合理的調色,也可以避免色差問題的發生。

在生產過程中國,最好按照訂單量的大小來統一進行配墨,一次性的完成配色工作,防止數次配色導致的色相偏差,合理降低色差與剩余印刷油墨的發生。

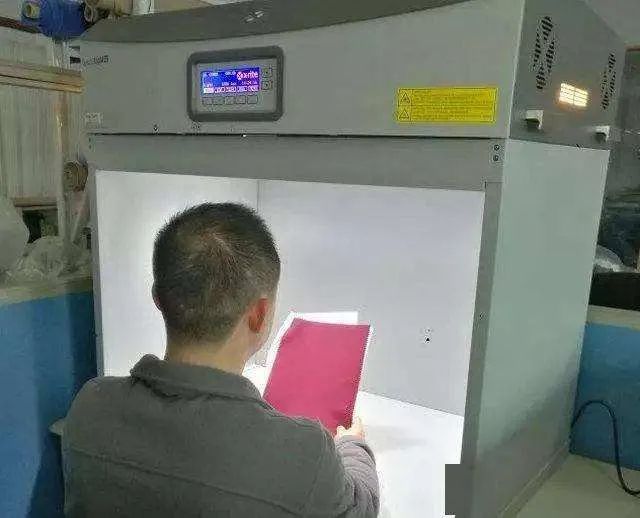

最后,在核查顏色時會發現即便在一般光照下顏色看起來一樣,但是換種光源下看卻不相同,因此,應該選擇用統一標準的光源進行觀色或者比色。

在生產過程中,如果經常動刮墨刀,將會更改刮墨刀的工作位置,不利于印刷油墨的正常轉移與色彩重現,此外,刮墨刀的壓力也不可以隨便更改。

在生產加工前,需要依據印刷的版輥圖文狀況,調節好刮墨刀的角度與位置,刮墨刀的角度通常情況下在50°-60°之間,且刮墨刀一定要注意版面三個點的勻稱度,即左中右的墨層要相同。此外,在下刀前要特別注意檢查刮墨刀的三個點是不是安裝平衡,避免出現波浪型、一高一低的情況,因為這對印刷品的色相穩定性很重要。

在生產加工前,要加強油墨黏度的調節,最好是按照預計的機速進行調節,加入溶劑充分混合后,再開機生產。待加速生產的產品滿足品質標準時,這時可以進行粘度的檢測,以此作為產品的統一標準黏度值,這一數值要即時確切記錄并整單產品按照數據進行調節,這樣可以合理降低因黏度的變化產生的色相偏差問題。

檢測黏度時通常以印刷油墨桶內或印刷油墨盆內的印刷油墨為主檢測體,在正常生產過程中,建議20min-30min進行一次抽樣,從而機長或技術員能夠依據油墨黏度值的變化來調節。

在調節印刷油墨黏度加入溶劑時,要特別注意不可以直接沖擊印刷油墨,以防導致印刷油墨正常情況下的體系破壞,樹脂與顏料發生分離的情況,進而導致印品發花,色彩重現度不夠。

車間濕度正常情況下調節在55%-65%之間比較適宜。濕度過高,會影響到印刷油墨的溶解性,特別是淺網區域的轉移難以正常呈現。合理地調節空氣濕度,對油墨印刷效果與色差的調節有著很好的改進作用。

原材料的表面張力是否合格,將直接影響印刷油墨在承印物上的潤濕與轉移效果,也會影響印刷油墨在薄膜上的色彩呈現效果,同時也是影響色差的因素之一。

保障原材料的產品質量是質量管控的前提條件,因此,選擇有資質、信譽良好的供貨商很重要。

品質意識,指生產加工及品質管理人員對產品質量的一種感知度。這種感知度具體反映在工作細節上。在調節色差方面,主要是提高員工的品質意識,做到在工作上精益求精,塑造產品質量觀念。

總的來說,在打樣時,要嚴格遵守印刷品與標準樣之間達到90%以上,方能開機生產加工;在首件時,要協助質量檢驗人員加強首件的檢驗工作;在生產中,要嚴格要求班組人員履行質量管理制度;在更換印刷油墨色相時,要特別注意印刷油墨盆的清潔細節和刮墨刀的底板與兩端夾條是不是已經及時更換或清洗。

唯有實現在源頭及樣品管理上規范性,才可以降低與避免色差,才能夠使每批次之間的印刷品沒有很明顯的色差;唯有在生產中特別注意細節操作和工藝數據上的管理,才可以做出更加出色的產品,進而提高企業的綜合市場競爭力。

本文轉自“標簽技術”微信公眾號,如需轉載請聯系來源公眾號。